提前执行宁夏战役计划

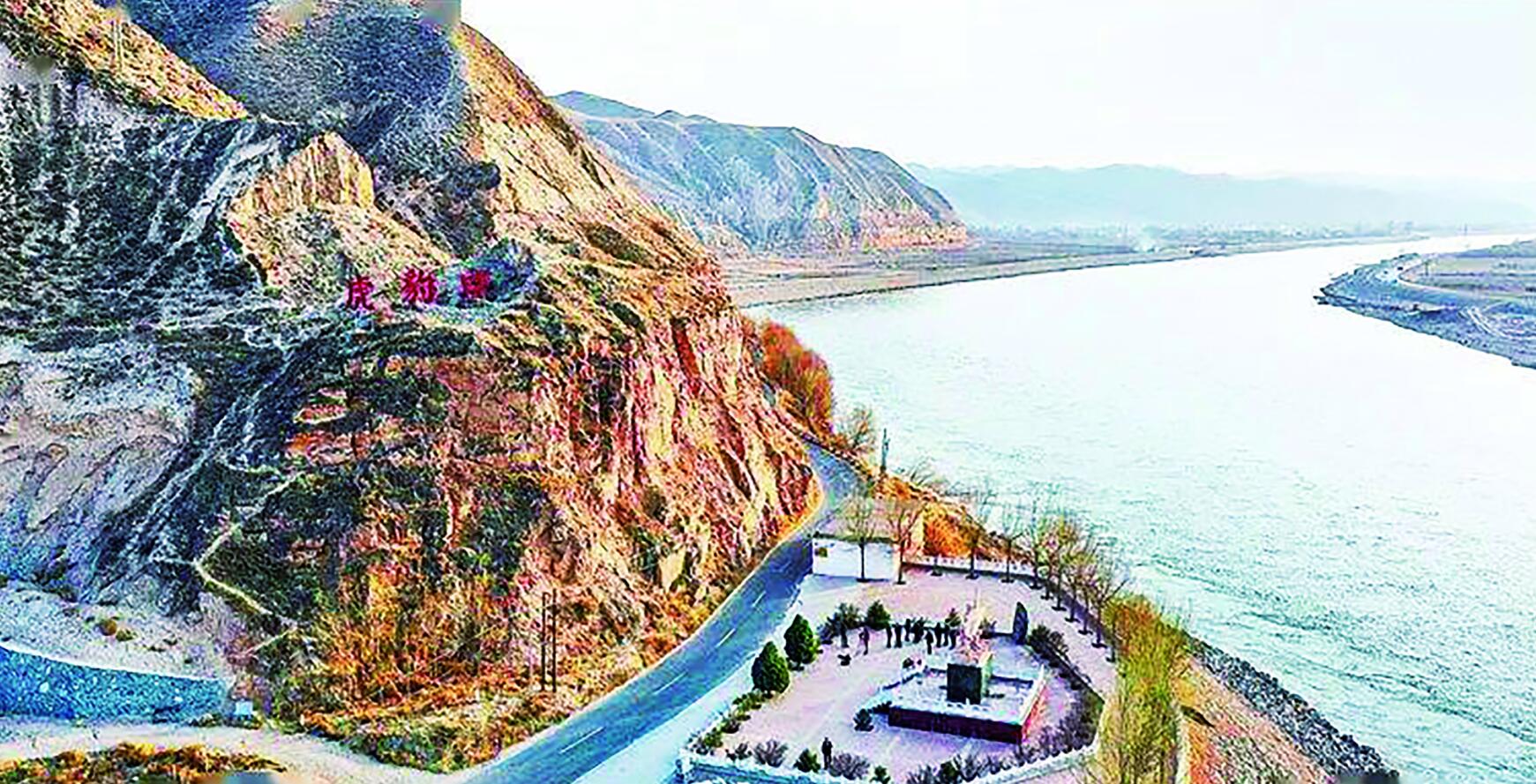

虎豹口是丝绸古道上的一个重要渡口,历来为兵家所重,史称“边防要路”。“在渡河前,这里不叫虎豹口,叫虎帮割。1936年,红军在这里渡河后,虎豹口才被人们熟知。大家推断,当年红军中很多外地人听不懂靖远话,所以将‘虎帮割’译成谐音‘虎豹口’。”靖远县红军渡河战役纪念馆讲解员周小蓉说。

1936年10月,红军在以会宁为中心的地区胜利会师,形成了横跨黄河两岸、雄峙西北、打通苏联的战略态势。此时,蒋介石如芒刺在背、坐卧不宁。之前,他对东北军、西北军与共产党的秘密联系已有耳闻,更是心忧如焚。于是,他调集兵力向北进发,作战部署为通渭战役和最后围剿。

随后,张学良向中共中央秘密提供了蒋介石的通渭战役计划,并建议及早部署宁夏战役行动。1936年10月初,朱德、张国焘致电中央军委,提议为避免与敌决战,应抓紧造船,争取在黄河结冰前渡河。

据史料记载,中央军委权衡轻重,作出了提前执行宁夏战役的计划,要求红四方面军以一个军率领造船技术部迅速行进至靖远、中卫地段,选择有利于攻击中卫与定远营之渡河点,加速造船,争取在11月10日前完成渡河准备。

虎豹口已成为爱国主义教育基地

8天密造16只小船

渡河就得有船,造船的任务交给了三十军。三十军有一支船工队,军政委李先念又是木匠出身,对造船很熟悉。李先念率军开赴靖远,在大芦子白茨沟,发现粗大的榆树和柳树,非常适合造船。大芦子的百姓得知红军要造船,毫不犹豫地将自家的大树砍倒,当地木工、铁匠主动加入造船队伍,一个战时“造船厂”秘密开工了。

靖远县大芦镇白茨沟村村民宋玉玺告诉记者,他的爷爷是木匠,当年帮红军造过船。“听爷爷讲,红军的造船部队开进白茨沟后,不分白天黑夜地工作,仅用8天就造了16只船。”

16只船加上被百姓藏起来的船,最后有可容纳百人的大船7只、容纳20余人的小船15只。记者了解到,白茨沟距黄河30余公里,木船造好后,红军就把船抬到附近的祖厉河,顺流而下运到张家崖湾的黄河边演练渡河。为了不被敌人发现,红军渡河演练都是在傍晚进行。

虎豹口即景

强渡黄河天堑

10月23日,徐向前率领红四方面军总部抵达大芦子,检查了各项准备工作后,下达渡河命令。23日晚,三十军二六三团在红嘴子渡口组织渡河。由于对地形不了解,船至河中心搁浅受阻,当晚的渡河行动没有成功。

10月24日,李先念、程世才等乔装成本地人,在河靖村村民叶满、常庆福带领下沿河岸侦察。他们发现虎豹口有大片梨树林,有利于队伍隐蔽集结,对面的鱼龙山下是一片广阔的滩地,便于登陆,于是决定在虎豹口强渡。

靖远县县志编纂委员会办公室主任杜树泽指着鱼龙山对岸的山头告诉记者,当时红军还没到黄河岸边,敌军马步青就调集两个骑兵旅,在对岸修筑碉堡,摆开严防死守的架势,沿岸船只和船工全部被敌人扣押。为帮红军渡河,村民冒死把藏在河底的一条能容纳百人的大船打捞出来,送他们过河。

24日晚,军长程世才下达渡河命令。二六三团的战士突破黄河天堑,摧毁敌军4座碉堡,歼敌一个连,成功登岸。

著名雕塑家孙纪元创作的红军强渡黄河雕塑

据幸存的红军战士回忆,不少战友牺牲于虎豹口。有一个叫李国忠的四川籍排长非常英勇,他把冒烟的手榴弹径直塞进敌人的碉堡,并用自己的胸膛拼命堵住枪眼。随着一声巨响,他和碉堡里的敌人同归于尽,牺牲时年仅20岁。

在红军战士猛烈攻击下,河防敌军溃败了。渡河先头部队按照约定,点起3堆火,熊熊火焰宣告渡河成功。

周小蓉介绍,红军渡河集中在黄昏后至日出前,往返1次至少需要1个多小时。滔滔黄河,奔腾咆哮,小船颠簸飘摇,随时都有翻覆的危险。老船工和水手们奋力摆渡,多次跳入急流救险,战士抱着木板、树干奋力泅渡。

“虎豹口河宽800多米,水流异常湍急,河中还有不断翻涌的漩涡。”周小蓉说,“红军能在靖远成功渡河,离不开靖远人民的援助。在河靖坪村,当地的船工、水手和红军战士组建了强渡委员会,组织船工帮助红军摆渡,还组织民众200多人坚守渡口,将返回的船只从渡口下游沿黄河岸边的浅水通道拉回到渡河点,保证了红军渡河顺利进行。”

二六三团成功渡河后,八十八师其余各部渡过黄河,并打退了敌人反扑,消灭了大部分敌人,保证了红军渡河顺利进行。25日夜,红三十军7000多人渡过黄河。部队首长向中央致电:“我三十军已于靖远附近全部顺利渡过黄河天堑。”至30日,红三十军、九军、五军和红四方面军总指挥部、总直属队全部渡过黄河。

鱼龙山苍苍,黄河水泱泱。如今,虎豹口依旧波涛汹涌、奔流不息,而两岸早已换了人间。虎豹口已成为爱国主义教育示范基地和红色旅游景区,向前来缅怀的人们诉说着当年那场向死而生的伟大强渡行动。